こんにちは、蕨東口すがやの三代目(野菜ソムリエ)です。

冬の時期、寒くなってくると美味しい食べ物がたくさんありますよね。

個人的な好みでもありますが、数ある中でも僕が好きなのは、

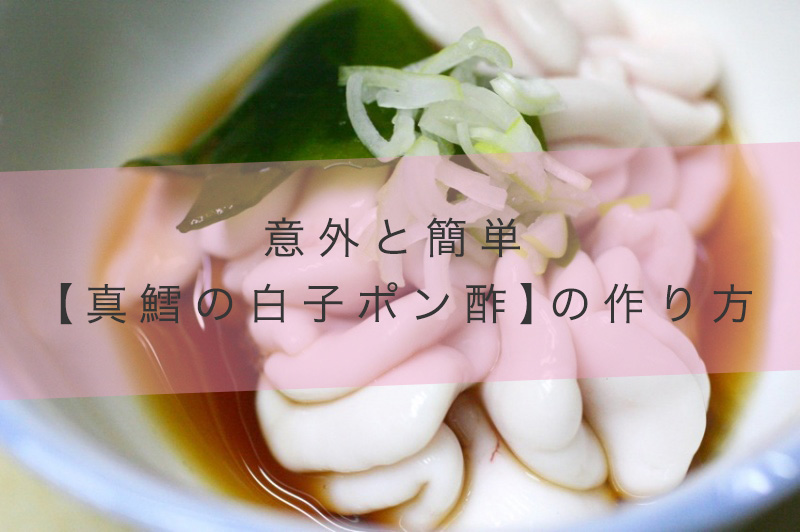

鱈の白子ポン酢

この時期に食べられるものの中で、格別に美味しくて大好きです。

日本酒のアテにも最高ですよね。

プリプリとした食感に、濃厚な旨味。

ポン酢の塩気と絶妙にマッチして、許されるならいくらでも食べていたい。

鱈の白子ですが、、、

- お店で食べると結構なお値段になったり

- 安いものは茹で過ぎのためにプリプリを通り越してモソモソしてたり

- 調理方法がわかりにくく、家で作るのは怖かったり

ということもありますよね。

料理好きの知人と、白子の話をしていて聞いたのですが、

- 家でやるのはハードル高すぎる

- 魚もさばけないのに、内臓を調理するのは怖すぎる

- 食べるのは良いけど触りたくない

- そもそも、どんな白子を買って良いのかわからない

- 生食って書いてあるけど、大丈夫なの?

というのが普段料理をしない人の意見とのこと。

しかし、実は鱈の白子ポン酢は、自宅でも簡単に作れます。

僕が過去に教わった方法ですが、本当に簡単。

今回は、その調理法をご紹介したいと思います。

この記事では、

- 白子とはどんな食材?

- 白子を買う際の鮮度の見分け方

- 鱈(タラ)の白子ポン酢の下ごしらえ・作り方

を紹介します。

【真鱈の白子ポン酢】の簡単な作り方。下ごしらえ・茹で方・調理方法を紹介

まず最初に、白子とはどんなものかをご説明します。

白子とはどんな食材?

白子(しらこ)は、主に魚類の精巣を食材とする際の呼び名

タラ、アンコウ、フグなどの成熟した白子は味が良く、酢の物、汁物、鍋物、焼き物などとして食べる。

通常、75-82%の水分、1-5%の脂肪を含み、プロタミン(ヒストン)、ヌクレオプロテインなどの強塩基性タンパク質やポリアミンを多く含むのが特徴とされる。

遺伝子としてのDNAも高濃度で含む。

鱈の白子について

一般的にスケソウダラの白子を助子(スケコ)・マダラの白子を真子(マコ)とも呼ぶ。

その他、地方名として、

- 北海道では「タチ・タツ」(すけだち・まだち)

- 青森県では「タヅ」

- 岩手県、宮城県では「きく・きくわた」

- 秋田県、山形県、福井県では「だだみ」

- 京都では「雲子(くもこ)」

と呼ばれることが多い。

焼き物・天ぷら・味噌汁・鍋の具材としても利用され、近年は海外からも輸入されている。

北海道岩内町・利尻島ではかまぼことして加工されるたつのかまぼこ(たちのかまぼこ)がある。

引用:Wikipedia

白子と言うと、やはり鱈・ふぐ・アンコウのものが馴染み深いですよね。

特に鱈の白子は、プリっと膨らんでミルキーな旨味が強くて美味。

白子が地方によって名前が異なることは、僕も知りませんでした。

しかし、それだけ多くの土地で食べられているんですね

鱈の白子を買う際の鮮度の見分け方

調理に入る前に、買う時の選び方も大事。

鮮度の悪いものは味も落ちますので、しっかりと美味しい白子を選びましょう。

白子を買う際の鮮度の見分け方

鱈の白子の鮮度を見分けるポイントとしては、

- 形がしっかりしている

- 溶けてベロベロになっていない(水気が出ていない)

- 臭みが無い

- 白くつやつやしている

をチェックしましょう。

主な産地は北海道や青森が有名で、外国産もあります。

購入する際に一番簡単なのは、魚屋さんやスーパーの担当の人に、

「この白子、白子ポン酢で食べられますか?」

と聞いてみるのが確実です。

最近はネットでも、鮮度の良いご当地物の鱈白子を買うことも出来ます。

そういった物を利用するのも手です。

真鱈とスケソウダラ(スケトウダラ)の白子の違い

購入する際、真鱈とスケソウダラで名前が違う白子が売っている場合がよくあります。

スケソウダラの白子はヒダが細かく、真鱈のよりも味が落ちるので生食向きではありません。

鍋などで煮て食べる調理に適しています。

【白子ポン酢 = 真鱈の白子】という認識で良いと思います。

鱈の白子の下ごしらえ(茹で方)

では、ここから実際に作り方とレシピをご紹介します。

真鱈の白子 材料

- 真鱈の白子 1パック

- 塩 適量

真鱈の白子を下ごしらえする方法(写真付きで解説)

買ってきた真鱈の白子、まずは下ごしらえです。

白子を持ち上げてみるとこんな感じ。

全部が一つに繋がっています。

この時にベロッと溶けなかったり、変な臭みが無ければ鮮度が良い証拠。

キッチンバサミで一口大にカット。

一つに繋がっているものを、一口大にカットしていきます。

ペティナイフでも良いのですが、実はキッチンバサミを使った方が簡単です。

これで筋や血合いを切って、一口大にしていきましょう。

赤い筋になっている部分が血合いなので、カットして捨ててしまってOKです。

こんな風に一口にカットします。

この時点ですでに普段食べる白子の姿ですね。

でもまだ、ここから一工夫していきます。

少量の塩で塩もみをします。

白子のぬめりと臭みを取るためです。

カットした白子に塩をひとつまみ振り、手で優しく混ぜていきます。

強くゴシゴシ混ぜてしまうと、白子の形が崩れてしまうので注意しましょう。

あくまで優しくが基本です。

次第に、白子からヌルっとした膜が出てきます。

ある程度揉んだら、一度流水でぬめりを流して、ザルに移しておきます。

牛乳に浸して臭みを取る方法もありますが、鮮度が良ければ塩だけでも大丈夫です。

下ごしらえが完了しましたら、白子を調理していきます。

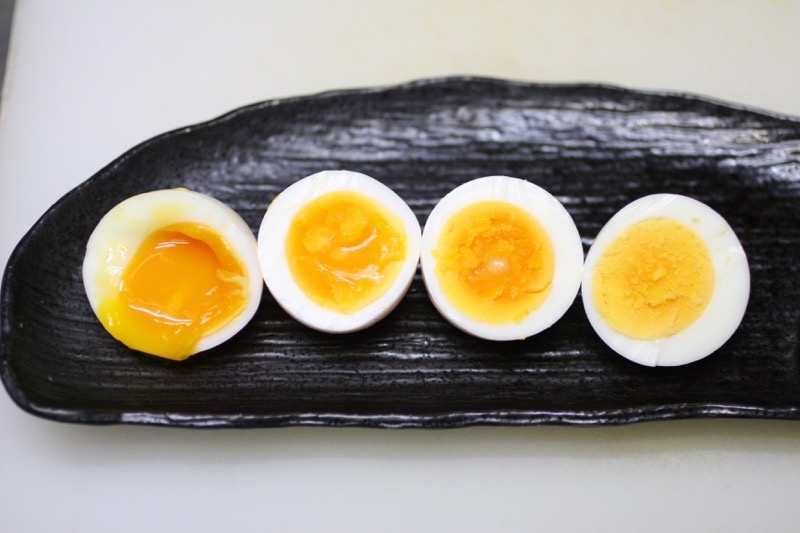

真鱈の白子の加熱方法は、湯通しです。

鮮度が良い白子は、軽く湯通しするだけで食べられます。

まず、片手鍋などにお湯を沸かします。

ここでの注意点は、沸騰させないことです。

沸騰直前に弱火にし、80度~90度くらいの温度で留めておきます。

お湯の準備が出来たら、白子を鍋に入れます。

白子を入れるとお湯の温度が下がります。

入れた直後に火を少し強めて、そこから20秒ほど湯通しします。

お湯に入れた直後。

湯通しなので、茹でるというよりも、熱いお湯に軽く浸すといったイメージですね。

湯通しが完了したら、ザルにあけて素早くお湯を捨て、冷水で一気にしめます。

鍋に白子を戻し、そこに冷水を入れます。

氷水で一気に冷やすほうが良いですが、冬の時期は水道水もかなり冷たいのでそれで十分。

水につけすぎると白子が水を吸ってしまいます。

熱が取れたら、すぐ水を切っていきます。

冷水でしめたら、ザルに移して水を切っていきます。

水を切る祭も、強く振ってしまうと白子が崩れてしまいます。

ここでもちゃんと、優しく扱いましょう。

ザルで水を切ったら、キッチンペーパーに乗せて、余分な水分を吸い取ります。

これで白子の下ごしらえは完了です。

このプリプリ感がとっても美味しそうですね。

鮮度が良い内に食べるべきものなので、出来ればその日の内か、遅くても翌日までに食べましょう。

調理した白子を保存する方法

白子を保存する場合、キレイな容器(ジップロックなど)の下にキッチンペーパーを敷きます。

そこに白子を乗せて、出てくる水分を吸収するようにします。

フタをして、冷蔵庫で冷やして保存します。

今回使った調理道具と、おすすめのアイテム

今回使った調理道具です。

僕が家やお店でも使っている、オススメのアイテムも併せて明記しておきます。

もし興味があれば、リンクをクリックしてみて下さい。

鱈の白子ポン酢の作り方

白子ポン酢の作り方ですが、とっても簡単。

出来上がった白子を器に盛りつけて、薬味を乗せてポン酢をかけます。

お店には用意してなかったのですが、もみじおろしや青ネギがあるとより良いです。

真鱈の白子ポン酢、食べてみますとクリーミーな食感と濃厚な旨味。

さらにポン酢の塩気が相まって、なんとも言えない旨さが口いっぱいに広がります。

冬が旬のこの味、美味しく食べられるって幸せです。

白子の調理、アレンジ方法

白子ポン酢は、そのままポン酢をかけて食べるシンプルな調理法。

ですが、アイデア次第で色々とアレンジも出来ます。

- 出し汁にとろみを付けて作った銀餡をかける

- 醤油とラー油を混ぜたタレで中華風

- オリーブオイル・塩・レモンでイタリアンっぽく

といった食べ方も、僕は個人的に好きです。

プリッとしたクリーミーな食材でクセもないので、色んな味付けに合います。

ぜひ、色々と試して頂ければと思います。

【真鱈の白子ポン酢】の簡単な作り方。下ごしらえ・茹で方・調理方法を紹介

この記事のポイントをまとめますと、

- 白子ポン酢には真鱈の白子を使う

- 鮮度の良い白子を用意する(買う時はスタッフさんに相談する)

- 下ごしらえは、白子が崩れないように優しく扱う

- 白子ポン酢以外にも色んなアレンジが出来る

といった感じですね。

ブログの記事で紹介した通りに調理すれば、そんなにハードルは高くないと思います。

ただ、やはり鮮度が大事なものなので、必ず良いものを買うことをオススメします。

実際にやってみると10分位で完成。

慣れるともっと早く、下ごしらえも済ませられるはず。

ちょっと工夫すれば家でも料亭の味が再現できますよ。

ご家庭でもお酒のおつまみとして、この作り方で試して頂ければ嬉しいです。

僕はこの、埼玉県秩父市のお酒「秩父錦」と、鱈の白子ポン酢を合わせると幸せMAXです。

お好みの日本酒と併せて、ぜひお召し上がり下さい。

コメントを残す